記事

大建中湯は下剤?便秘に効くって本当?

公開. 更新. 投稿者: 3,504 ビュー. カテゴリ:漢方薬/生薬.この記事は約2分55秒で読めます.

大建中湯と便秘

便秘といえば、センノシド製剤(プルゼニド、アローゼン)や酸化マグネシウム(カマ)、グリセリン浣腸、アミティーザなど、いわゆる「下剤」を思い浮かべる方が多いと思います。これらは腸を直接刺激したり、水分を引き込んで便通を促す作用があります。

一方で、漢方薬の中にも便秘に使われるものが数多くあります。たとえば、大黄を含む桂枝加芍薬大黄湯や防風通聖散、麻子仁丸、大承気湯などは、西洋薬のセンノシドと同様、腸に刺激を与えて排便を促します。しかし、大建中湯には大黄は含まれていません。それなのに、便秘に効果があると言われることがあります。

大建中湯に「下剤成分」はない?

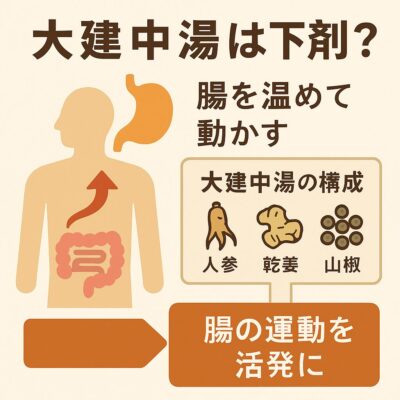

大建中湯の構成はシンプルで、人参・乾姜(ショウキョウ)・山椒(サンショウ)の3つの生薬から成ります。いずれも体を温め、胃腸を活性化する作用があります。

この漢方薬が便秘に効く理由は、「腸の冷え」や「運動機能の低下」を改善する働きにあります。冷えて動きが悪くなった腸を温めて活発にすることで、排便が促されるわけです。つまり、大建中湯は「腸を動かして便を出す薬」であり、「出す成分(刺激性の下剤)」が入っているわけではありません。

大建中湯は術後腸閉塞にも使われる

実は大建中湯は、術後の腸閉塞(イレウス)の予防や治療にも用いられています。西洋薬で腸閉塞に効く飲み薬はほとんどなく、外科系の診療科では大建中湯が第一選択となることも少なくありません。

複数のランダム化比較試験でも、大建中湯が術後イレウスの発症を有意に抑制することが示されており、ガイドラインや診療実績でも評価が高まっています。

基礎研究でわかっている大建中湯の作用機序:

・5-HT₄受容体の刺激 → 腸管の平滑筋からアセチルコリンの遊離を促進し、腸の運動を活発に

・バニロイド受容体の刺激 → サブスタンスPの放出による腸管反射の亢進

・モチリン分泌の促進 → 消化管の移送運動を誘導

これらのメカニズムにより、大建中湯は便秘だけでなく、腸管の動きそのものを調整する薬として注目されています。

結論として、大建中湯はセンノシドや酸化マグネシウムのような「下剤」ではありません。腸に直接的な刺激を与える成分は含まれていませんが、「腸を温めて動かす」ことで結果的に排便を促すため、便秘に有効なケースがあります。

また、術後の腸閉塞対策としての使用は、エビデンスに基づいた適応であり、便秘の背景に腸の運動低下があるような患者には非常にマッチします。

「便秘にはまず下剤」という固定観念にとらわれず、「腸の元気を取り戻す」アプローチとして、大建中湯は大切な選択肢のひとつです。