記事

睡眠薬の一覧

公開. 更新. 投稿者: 12,769 ビュー. カテゴリ:睡眠障害. タグ:薬効分類一覧. この記事は約5分25秒で読めます.

目次

睡眠薬一覧

| 分類 | 分類 | 商品名 | 一般名 |

|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型(2~4時間) | ハルシオン | トリアゾラム |

| 短時間作用型(6~10時間) | デパス | エチゾラム | |

| リスミー | リルマザホン塩酸塩水和物 | ||

| レンドルミン | ブロチゾラム | ||

| ロラメット/エバミール | ロルメタゼパム | ||

| 中時間作用型(12~24時間) | ユーロジン | エスタゾラム | |

| サイレース/ロヒプノール | フルニトラゼパム | ||

| ネルボン/ベンザリン | ニトラゼパム | ||

| 長時間作用型(24時間以上) | ドラール | クアゼパム | |

| ダルメート/ベノジール | フルラゼパム塩酸塩 | ||

| ソメリン | ハロキサゾラム | ||

| バルビツール酸系 | 短時間作用型(6~10時間) | ラボナ | ペントバルビタールカルシウム |

| 中時間作用型(12~24時間) | イソミタール | ||

| 長時間作用型(24時間以上) | フェノバール | フェノバルビタール | |

| 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型(2~4時間) | マイスリー | ゾルピデム酒石酸塩 |

| アモバン | ゾピクロン | ||

| ルネスタ | エスゾピクロン | ||

| 有機ブロム系 | ブロバリン | ブロモバレリル尿素 | |

| クロラール系 | エスクレ坐剤 | 抱水クロラール | |

| トリクロリール | トリクロホスナトリウム | ||

| メラトニン受容体作動薬 | ロゼレム | ラメルテオン | |

| オレキシン受容体拮抗薬 | 中時間作用型(12~24時間) | ベルソムラ | スポレキサント |

| 長時間作用型(24時間以上) | デエビゴ | レンボレキサント | |

| 短時間作用型(6~10時間) | クービビック | ダリドレキサント | |

| 超短時間作用型(2~4時間) | ボルズィ | ボルノレキサント | |

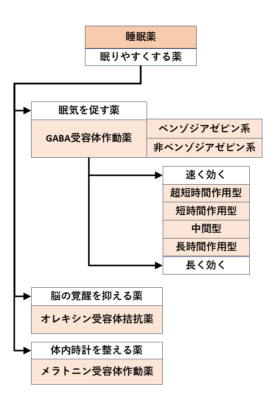

睡眠薬の薬効分類説明フローチャート

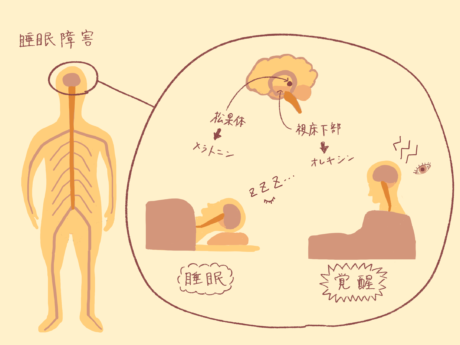

睡眠障害

睡眠障害とは「睡眠に問題がある状態」です。眠れない(不眠症)には、寝つけない(入眠障害)、途中で眼が覚める(中途覚醒)、寝た気がしない(熟眠障害)、朝早すぎる(早朝覚醒)などがあり、また、睡眠中に起き上がって徘徊する(レム睡眠行動障害)、布団に入ると足がむずむずして眠れない(レストレスレッグス症候群)、日中突然眠ってしまう(ナルコレプシー)なども睡眠障害に入ります。

睡眠に関わるホルモンとして、睡眠ホルモンのメラトニン、覚醒ホルモンのオレキシンがありますが、副腎皮質ホルモンやセロトニン、ヒスタミンなども睡眠、概日リズム(サーカディアンリズム)に影響する。ステロイドで眠れなくなったり、抗ヒスタミン薬で眠くなったりしますね。

睡眠薬の分類

「眠れない」状態を改善するには、「覚醒を抑える」か「睡眠を促す」ことが必要になる。

覚醒を抑えるには、覚醒ホルモン=オレキシンの働きを邪魔する薬であるオレキシン受容体拮抗薬が使われる。

睡眠を促すには、睡眠ホルモン=メラトニンの働きを助ける薬であるメラトニン受容体作動薬が使われる。

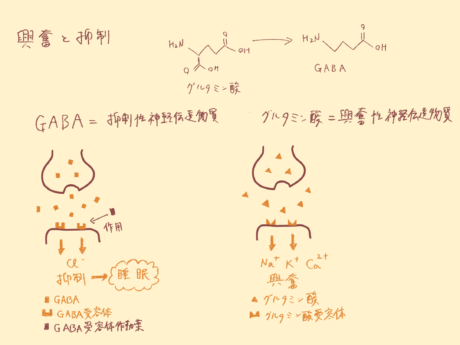

また、昔から使われているベンゾジアゼピン系薬剤は、GABA受容体作動薬に分類され、神経細胞の活動を抑える神経伝達物質であるGABA=γ(ガンマ)アミノ酪酸の働きを強めることで作用する。

GABA受容体作動薬は、睡眠薬としてだけでなく、抗不安薬、抗てんかん薬としても用いられ、神経の興奮を抑える働きがある。

睡眠薬の使い分けでは、睡眠障害のタイプ(入眠障害、熟眠障害、中途覚醒、早朝覚醒)に応じて、その作用時間で選択される。

| 分類 | 症状 |

|---|---|

| 入眠障害 | なかなか寝つけない。 眠るまでに30分以上かかってしまい、本人が苦痛に感じているのであれば入眠障害。 |

| 中途覚醒 | 夜中に何度も目が覚める。 再び眠るまでに時間がかかる「再入眠困難」を伴う。 |

| 熟眠障害 | ぐっすり眠った気がしない。 |

| 早朝覚醒 | 朝早く目が覚めてしまう。 |

しかし初めから長時間型の睡眠薬が使われることは少なく、まず超短時間型を使ってみて、患者の状態に合わせて短時間、中時間を選択していくような使い方が多く見られる。

睡眠薬として処方される薬は主としてベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の薬が多い。

バルビツール酸系薬は安全性が低いので、あまり使われていないが、難治性の睡眠障害に使われる。

オレキシン受容体拮抗薬やメラトニン受容体作動薬は、自然な眠気を促す薬として、高齢者にも比較的安心して投与できることを利点に処方が増えている。

メラトニン受容体作動薬とオレキシン受容体拮抗薬の違いは?

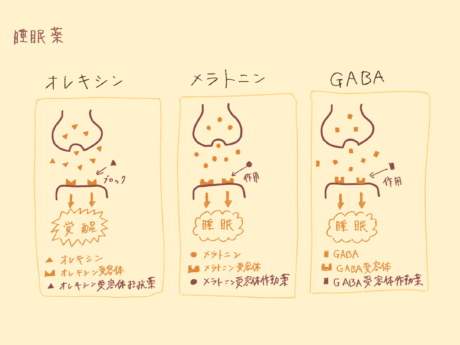

睡眠薬を大きく分類すれば、「睡眠を促す薬」と「覚醒を抑える薬」に分けられる。とは言っても、覚醒を抑える薬はオレキシン受容体拮抗薬のみであるが。

また、ベンゾジアゼピン系やバルビツール酸系などの直接的に脳に働く薬に対し、メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬はホルモンに作用し間接的に脳を睡眠状態に持っていくので、自然な眠りを誘う薬であり、依存性などのリスクが少ない。

メラトニン受容体作動薬は「眠くなるホルモンと同じような働きをする薬」、オレキシン受容体拮抗薬は「目が覚めるホルモンの働きを抑える薬」と説明できる。

メラトニン受容体作動薬

海外旅行に行くときに、時差ぼけの予防でメラトニンのサプリメントを使うこともある。メラトニンは体内時計を調整し睡眠と覚醒のリズムを整えるホルモンである。

なのでメラトニン受容体作動薬は「体内時計を調整する薬」である。

メラトニン受容体にはMT1受容体とMT2受容体があり、MT1受容体は体温や血圧を下げることで入眠を促す働きがあり、MT2受容体は体内時計を調整する働きがある。ラメルテオン(ロゼレム)はメラトニンよりも高い親和性でどちらの受容体にも結合する。

他の睡眠薬と比較したデメリットとしては、速効性が無いということである。眠れない時だけ飲むというタイプの薬ではない。

オレキシン受容体拮抗薬

睡眠のホルモンがメラトニンなら、覚醒のホルモンはオレキシンである。

ちなみに、この覚醒ホルモン=オレキシンを作り出す神経細胞が働かなくなるとナルコレプシー(過眠症)になる。

オレキシン受容体拮抗薬は覚醒物質であるオレキシンが受容体に結合するのを阻害することで脳を覚醒状態から睡眠状態へ移行させます。

オレキシン受容体には、OX₁とOX₂があり、OX₂のほうがより睡眠覚醒に強く関わっている。スポレキサント(ベルソムラ)とレンボキサント(デエビゴ)を比べるとレンボキサントのほうがOX₂に親和性が高いので効果が高いと言われる。

ベンゾジアゼピン系薬とバルビツール酸系薬の違いは?

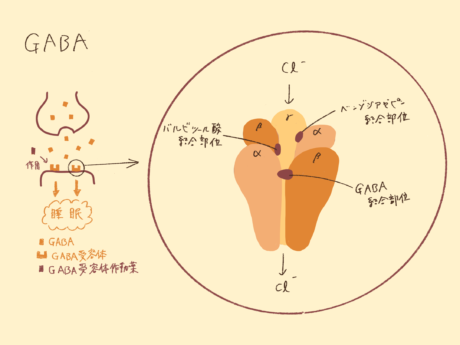

ベンゾジアゼピン系薬も、バルビツール酸系薬も、非ベンゾジアゼピン系薬もGABA受容体に働くのでGABA受容体作動薬としてまとめられる。

非ベンゾジアゼピン系というネーミングは違和感があるが、ベンゾジアゼピン骨格を持たないけど、ベンゾジアゼピン受容体に働く薬の一群である。

GABA受容体には、GABAA受容体とGABAB受容体があるが、睡眠薬が作用するのはGABAA受容体である。GABAB受容体についてはよくわかっていないが、GABAの誘導体であるギャバロン(バクロフェン)がGABAB受容体に働くという。

GABAA受容体は、GABAに占有されるとCl−チャネルを開口し、塩素イオンの透過性を高めることで、塩素イオンが神経細胞内に流入し、膜電位が低下して活動電位の発生を抑制する。

ベンゾジアゼピン系薬はGABAA受容体のベンゾジアゼピン結合部位、バルビツール酸系薬はGABAA受容体のバルビツール酸結合部位にくっつき働く。

バルビツール酸系薬は、塩素チャネル受容体複合体のバルビツール酸結合部位に作用する。

脳の神経細胞に幅広く存在する塩素チャネル(塩化物イオンを通す穴)の開口時間を延長し、神経細胞の外にある塩素イオンを細胞内に流入させる。塩化物イオンの流入によって細胞が活動しにくくなることで眠気を催す。バルビツール酸の作用機序は直接的に塩素チャネルの開口に繋がるので、大量に服用すると細胞内が過剰にマイナスに傾きすぎて、呼吸抑制などを起こし、危険な面がある。

それに比べ、ベンゾジアゼピン系薬は塩素チャネルを開口させる物質であるGABA(ガンマアミノ酪酸)の結合親和性を高めるという、直接的ではなく、間接的な働きであるため安全性が高い。

GABAは抑制性神経伝達物質であるが、反対の働きをする興奮性神経伝達物質としてグルタミン酸がある。GABAはグルタミン酸から作られる。

抑制性神経伝達物質が興奮性神経伝達物質から作られるということで、興奮と抑制のバランスを保っていることがわかる。

GABAとグルタミン酸については抗てんかん薬や認知症治療薬のところでも説明する。

ベンゾジアゼピン系薬と非ベンゾジアゼピン系薬の違いは?

ベンゾジアゼピン受容体には、ω1受容体とω2受容体というサブタイプがあり、ベンゾジアゼピン系薬はω1にもω2にも働き、非ベンゾジアゼピン系はω1のみに働く。

ω2受容体には抗不安作用があり、不安で眠れないという患者には良いのかも知れないが、筋弛緩作用もあり、高齢者で特に注意すべき「夜間トイレに起きてふらついて階段から落ちて骨折」というリスクが高くなるので、ω2受容体に働かない非ベンゾジアゼピン系薬が高齢者によく使われる。非ベンゾジアゼピン系の薬は、ゾルピデム、ゾピクロンというZで始まる薬がメインなのでZ-dugsともよばれる。

このベンゾジアゼピン系薬による筋弛緩作用の影響による転倒骨折を避けるために、他の系統の睡眠薬も最近は選択される。