記事

睡眠薬の作用時間一覧

公開. 更新. 投稿者: 4,596 ビュー. カテゴリ:睡眠障害. タグ:薬剤一覧ポケットブック. この記事は約2分12秒で読めます.

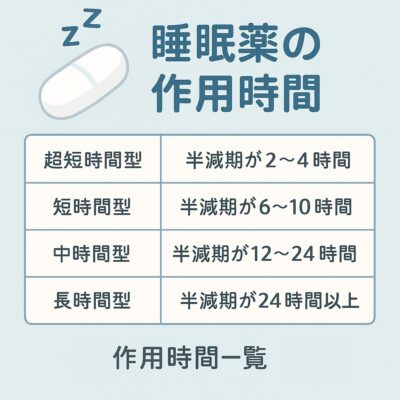

睡眠薬の作用時間

睡眠薬は、作用時間によって大きく4つに分類されている。

超短時間型・・・半減期が2~4時間

短時間型 ・・・半減期が6~10時間

中時間型 ・・・半減期が12~24時間

長時間型 ・・・半減期が24時間以上

超短時間作用型や短時間作用型は入眠障害、寝つきの悪い人に処方される。

中間作用型は中途覚醒、途中で起きてしまうような人に。

長時間作用型は熟眠障害、早朝覚醒など、眠りの浅い人に、主に処方される。

薬には、血中濃度が半分になる「半減期」というパラメータがある。

半減期が2.9時間のハルシオンは、飲んでから3時間も経てば血中濃度が半分になり、およそ12時間後にはほぼ体内から消失する。

しかし、半減期が12時間を超える睡眠薬の場合、体内からの消失が追い付かないので、常に体内に残るような状態になる。この状態が定常状態である。

では、ユーロジンのような半減期の長い睡眠薬を飲むと24時間眠いという状態が続くのかというと、そういうわけではない。睡眠薬にはそれほどの力はなく、麻酔薬のような覚醒にも影響を及ぼす麻酔作用はない。人が眠るためのシステムには、「睡眠」と「覚醒」という2つのシステムがあり、睡眠薬は睡眠を補助するが、覚醒に関するシステムには影響を及ぼさない。そのため、定常状態に達していても脳の覚醒機構により、睡眠の日内リズムを保つことができる。

しかし、ベルソムラのようなオレキシン受容体拮抗薬は、覚醒に関するホルモンである「オレキシン」の拮抗薬で、覚醒のレベルを落とす。ただ、睡眠薬の効果には個人差があり、1日中眠いと感じる人もいるので、そのような場合には中止して薬を変えるなどの対応が必要である。

▶睡眠薬の作用時間一覧

| 分類 | 作用型(半減期) | 商品名 | 一般名 | 半減期 |

|---|---|---|---|---|

| ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型(2~4時間) | ハルシオン | トリアゾラム | 平均3時間 |

| 短時間作用型(6~10時間) | デパス | エチゾラム | 約6時間 | |

| 短時間作用型(6~10時間) | リスミー | リルマザホン | 約10時間 | |

| 短時間作用型(6~10時間) | レンドルミン | ブロチゾラム | 約7時間 | |

| 短時間作用型(6~10時間) | ロラメット/エバミール | ロルメタゼパム | 約10時間 | |

| 中時間作用型(12~24時間) | ユーロジン | エスタゾラム | 約24時間 | |

| 中時間作用型(12~24時間) | サイレース | フルニトラゼパム | 約21時間 | |

| 中時間作用型(12~24時間) | ネルボン/ベンザリン | ニトラゼパム | 約37時間 | |

| 長時間作用型(24時間以上) | ドラール | クアゼパム | 平均24時間(14.5~42.0時間) | |

| 長時間作用型(24時間以上) | ダルメート | フルラゼパム | 42~123時間 | |

| 非ベンゾジアゼピン系 | 超短時間作用型(2~4時間) | マイスリー | ゾルピデム | 約2時間 |

| 超短時間作用型(2~4時間) | アモバン | ゾピクロン | 約4時間(7.5㎎) | |

| 超短時間作用型(2~4時間) | ルネスタ | エスゾピクロン | 約5時間(1㎎) | |

| メラトニン受容体作動薬 | ロゼレム | ラメルテオン | 約1時間 | |

| オレキシン受容体拮抗薬 | ベルソムラ | スポレキサント | 10.0時間 | |

| デエビゴ | レンボレキサント | 約50時間 | ||

睡眠薬の使い分け

睡眠障害は、症状によって入眠障害、中途覚醒、熟眠障害、早朝覚醒の4タイプに分けられる。

| 分類 | 症状 |

|---|---|

| 入眠障害 | なかなか寝つけない。 眠るまでに30分以上かかってしまい、本人が苦痛に感じているのであれば入眠障害。 |

| 中途覚醒 | 夜中に何度も目が覚める。 再び眠るまでに時間がかかる「再入眠困難」を伴う。 |

| 熟眠障害 | ぐっすり眠った気がしない。 |

| 早朝覚醒 | 朝早く目が覚めてしまう。 |

朝早く目覚める早朝覚醒では、半減期の長い中間作用型や長時間作用型の睡眠薬を使うのが原則であるが、あくまで原則。実際の現場では、筋弛緩作用が強かったり、翌日に残る長時間作用型の睡眠薬は、転倒の危険があり、高齢者には投与しにくいと言われる。

そのため、アモバンやマイスリーなど筋弛緩作用が弱く、作用時間が短い薬を処方して様子をみる場合も多い。また、長時間作用型はすぐには効果が出にくいので、早朝覚醒でも、最初は効果が出やすい短時間作用型を処方し、徐々に処方を切り替えていく場合もある。

一般には、ハルシオン、レンドルミン、アモバン、マイスリーといった、比較的短時間タイプの睡眠薬が使われることが多く、その理由として短時間作用型の方が長時間作用型より転倒の危険度が低いと考えられているためである。しかし、短時間作用型の睡眠薬は、急激な血中濃度の上昇により眠気が急速に現れるため、思わぬ転倒につながることもあるので注意が必要である。

睡眠薬の服薬指導時には転倒防止のため、服用後すぐに布団に入るように必ず指導することが必要となる。