記事

過活動膀胱治療薬の一覧

公開. 更新. 投稿者: 27,252 ビュー. カテゴリ:前立腺肥大症/過活動膀胱. タグ:薬効分類一覧. この記事は約4分46秒で読めます.

目次

過活動膀胱治療薬の一覧

| 分類 | 商品名 | 一般名 |

|---|---|---|

| 膀胱平滑筋直接作用薬 | ブラダロン | フラボキサート塩酸塩 |

| 抗コリン薬 | ポラキス | オキシブチニン塩酸塩 |

| ネオキシ | オキシブチニン塩酸塩 | |

| バップフォー | プロピベリン塩酸塩 | |

| ベシケア | コハク酸ソリフェナシン | |

| ウリトス/ステーブラ | イミダフェナシン | |

| トビエース | フェソテロジンフマル酸塩 | |

| β3刺激薬 | ベタニス | ミラベグロン |

| ベオーバ | ビベグロン |

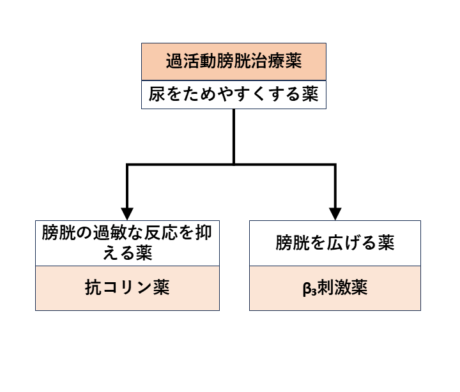

過活動膀胱治療薬の薬効分類説明フローチャート

過活動膀胱について

過活動膀胱(OAB: Overactive Bladder)は、膀胱の蓄尿機能が障害され、次のような症状を呈する疾患です。

・尿意切迫感(急に我慢できない尿意)

・頻尿(昼間8回以上)

・切迫性尿失禁(我慢できず漏れる)

膀胱に尿がうまく溜められないことが原因で、蓄尿機能障害に分類されます。なお、尿意切迫感があるだけでもOABと診断可能で、必ずしも尿失禁を伴うとは限りません。

「尿失禁」から「過活動膀胱」へ

2002年の国際禁制学会用語基準で、過活動膀胱の定義が大幅に変更され、尿意切迫感の自覚症状だけで診断できるようになったため、その頃から「過活動膀胱」という病名が普及され始めました。

それまでは尿失禁=尿漏れが無ければ病気として認識されなかった。

薬の適応症名も、最近の薬は「過活動膀胱」となっているが、ポラキス、ブラダロンには過活動膀胱の適応症名はない。

| 分類 | 商品名 | 効能効果 |

|---|---|---|

| 膀胱平滑筋直接作用薬 | ブラダロン | 下記疾患に伴う頻尿、残尿感 〇神経性頻尿、慢性前立腺炎、慢性膀胱炎 |

| 抗コリン薬 | ポラキス | 下記疾患又は状態における頻尿、尿意切迫感、尿失禁 〇神経因性膀胱 〇不安定膀胱(無抑制収縮を伴う過緊張性膀胱状態) |

| ネオキシ | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 | |

| バップフォー | 下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁 〇神経因性膀胱、神経性頻尿、不安定膀胱、膀胱刺激状態(慢性膀胱炎、慢性前立腺炎) 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 |

|

| ベシケア | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 | |

| ウリトス/ステーブラ | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 | |

| トビエース | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 神経因性膀胱における排尿管理 |

|

| β3刺激薬 | ベタニス | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 |

| ベオーバ | 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 |

尿失禁には4つの分類がある。

①腹圧性尿失禁:重い荷物を持ち上げた時や、走ったりジャンプをした時、咳やくしゃみをした時など、お腹に力が入った時に起こる尿失禁

②切迫性尿失禁:急に尿がしたくなり(尿意切迫感)、我慢できずに漏れてしまう尿失禁

③溢流性尿失禁:尿を出し切ることができず、尿が少しずつ漏れ出てしまう尿失禁

④機能性尿失禁:認知機能や身体機能の問題が原因で起こる尿失禁

過活動膀胱によって引き起こされるのは②切迫性尿失禁である。

自律神経と排尿メカニズム

排尿に関与する自律神経は以下のとおり:

畜尿時:交感神経 ノルアドレナリン 膀胱を弛緩(β₃)・尿道括約筋を収縮(α₁)

排尿時:副交感神経 アセチルコリン 膀胱を収縮(M₃)・尿道括約筋を弛緩

過活動膀胱では、副交感神経系(アセチルコリン)の過剰な興奮や、膀胱平滑筋の異常な収縮が主な原因とされています。

過活動膀胱治療薬の分類

過活動膀胱治療薬は、膀胱に尿を「ためやすく」するために以下の作用を持ちます。

抗コリン薬 :M₃受容体(副交感) アセチルコリンの作用を遮断 → 膀胱収縮を抑制(口渇・便秘など抗コリン作用に注意)

β₃刺激薬:β₃受容体(交感) 膀胱平滑筋を弛緩 → 膀胱容量を増加(口渇は比較的少ない)

ブラダロン(フラボキサート):PDE阻害+Ca拮抗 直接的な平滑筋弛緩作用(緑内障でも使用可能)

過活動膀胱治療薬としては、抗コリン薬かβ₃刺激薬が主に使われる。

M₃アセチルコリン受容体に対する刺激をブロックして膀胱平滑筋の収縮を妨げる(抗コリン薬)。あるいは、β₃アドレナリン受容体を刺激して、膀胱平滑筋を弛緩して、膀胱を広げる(β₃刺激薬)。

活動時に働く交感神経(アドレナリン)とリラックス時に働く副交感神経(アセチルコリン)。

リラックスは弛緩=畜尿?と誤解しがち。畜尿がアドレナリンで、排尿がアセチルコリンになる。

畜尿は、交感神経が優位の状態で、緊張した状態。

排尿は、副交感神経が優位の状態で、リラックスした状態。

戦闘状態に備えるのが交感神経、安静・休息状態にするのが副交感神経であるが、戦闘状態でトイレにも行ってる場合じゃない、ということ。

抗コリン薬は膀胱のムスカリンM₃受容体に結合し、アセチルコリンがムスカリンM₃受容体に結合するのを阻害します。これにより、アセチルコリンによって引き起こされる膀胱平滑筋の異常な収縮が抑制される。

ちなみにブラダロン(フラボキサート塩酸塩)は抗コリン薬の分類ではなく、膀胱平滑筋に対するカルシウム拮抗作用やホスホジエステラーゼ阻害による直接弛緩作用を持つ薬で、特殊である。緑内障に対しても禁忌とはなっていない。膀胱平滑筋弛緩作用を持つので「膀胱を広げる薬」である。

α₁遮断薬との併用について

前立腺肥大症の男性患者では、OABを合併するケースが50〜70%とされ、α₁遮断薬と抗コリン薬またはβ₃刺激薬の併用が行われることがあります。

α₁遮断薬 + β₃刺激薬:尿道を開きつつ、膀胱容量を増やす

α₁遮断薬 + 抗コリン薬:尿道の通過抵抗を下げつつ、膀胱の異常収縮を抑える

作用部位が異なるため、機能的に相乗効果が得られる点がポイントです。

β₃刺激薬と抗コリン薬の違い

| 抗コリン薬 | β3受容体刺激薬 | |

|---|---|---|

| 一般名 | プロピベリン、オキシブチニン、ソリフェナシン、フェソテロジン、イミダフェナシン | ミラベグロン、ビベグロン |

| 作用機序 | ムスカリン性アセチルコリン受容体(M3)遮断による膀胱平滑筋収縮抑制 加えて、Ca拮抗作用による直接的な膀胱平滑筋弛緩(プロピベリン、オキシブチニン) | β3受容体刺激による膀胱平滑筋弛緩促進 |

| 副作用 | 口渇、便秘、腹痛、緑内障発作、眼圧上昇、尿閉など | 便秘、口渇など(抗コリン薬よりも発現率は低い) |

| 禁忌 | 尿閉、腸閉塞、重篤な心疾患、閉塞隅角緑内障、重症筋無力症など | 抗不整脈薬との併用、妊婦、授乳婦、重篤な心疾患 |

| 備考 | 排尿期の膀胱収縮も抑制するため、排尿障害を有する患者では、排尿困難や尿閉の発生に注意する 特に高齢者では副作用に注意する | 排尿期の膀胱収縮は抑制しないことが示唆されている。 抗コリン薬投与患者で、口渇や便秘などの副作用のため、内服継続困難な場合に用いることができる。 |

副作用としてよく話題に上がる口渇は、特に抗コリン薬で顕著です。口が渇く → 水を飲む → 頻尿悪化という悪循環に陥ることもあります。

抗コリン薬に比べてβ₃刺激薬は口渇の副作用が少ないと言われる。また、安定した血中濃度が得られるテープ剤も口渇の頻度は少ない。

服薬指導に使える言い換え表現

薬剤師が患者さんに説明するときには、以下のような表現が使いやすいです。

抗コリン薬 「膀胱が縮むのを抑える薬」「尿意のムズムズを抑える薬」

β₃刺激薬 「膀胱を広げてたくさん溜められるようにする薬」

α₁遮断薬 「尿道を開いて、出やすくする薬」

これにより、「尿をためやすくして、トイレの回数を減らす」という治療の目的が伝わりやすくなります。