記事

ウェアリング・オフとオン・オフ現象の違いは?

公開. 更新. 投稿者: 14,818 ビュー. カテゴリ:パーキンソン病.この記事は約2分56秒で読めます.

ウェアリング・オフとオン・オフ現象の違いは?

パーキンソン病の患者さんに使われるレボドパ(L-dopa)製剤。

長期的に服用していると、「効いている時間が短くなってきた」「突然、体が動かなくなる」などの症状が現れることがあります。

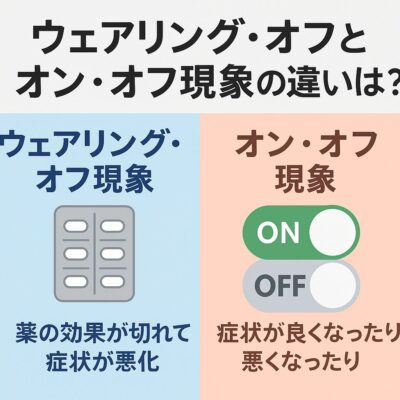

これらは「ウェアリング・オフ現象」と「オン・オフ現象」と呼ばれ、どちらも薬の効果時間や症状の安定性に関わる副作用です。

名前が似ていて混同されがちですが、意味合いは異なります。以下に詳しく解説します。

ウェアリング・オフ現象とは?

ウェアリング・オフ(wearing-off)現象は、薬を服用してから時間の経過とともに効果が切れていく現象です。

患者さんからは次のような訴えがあります:

「レボドパを飲んで3~4時間は動けるけど、その後はまた震えやこわばりが戻る」

「次の服薬までがつらい」

これは、薬の持続時間が短くなっているサインで、脳内ドパミンの貯蔵能力が低下していることが背景にあります。病気の進行とともに、この現象は出やすくなります。

オン・オフ現象とは?

オン・オフ(on-off)現象は、薬を飲んだ時間とは無関係に、突然症状が良くなったり悪くなったりする現象です。スイッチのように急に切り替わるため、患者の生活に大きな支障をきたします。

「さっきまで普通に歩けていたのに、急に動けなくなった」

「薬を飲んでも効果が出るときと出ないときがある」

これは薬の吸収や脳内での利用が不安定になっていることに加え、レボドパの効果に対する反応性のバラツキが影響しています。

違いをまとめると

| 比較項目 | ウェアリング・オフ現象 | オン・オフ現象 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 服薬の数時間後(時間依存) | 服薬に関係なく突然(時間非依存) |

| 特徴 | 徐々に症状が戻る | 突然、症状が良くなったり悪くなったり |

| 原因 | 血中濃度の低下・持続性不足 | 中枢感受性・吸収ばらつき |

| 対応策 | 投与回数を増やす、徐放化 | 安定的な製剤、ドパミンアゴニスト併用 |

・安易な増量には注意

「効かない=もっとレボドパ」と考えがちですが、増量すれば副作用(ジスキネジアなど)も増えるリスクがあります。

・血中濃度を安定させる工夫

投与間隔を短くする(例:1日3回→4回など)

徐放性製剤に切り替える

貼付剤(例:ニュープロパッチ)やドパミンアゴニストの追加で安定性を確保

・食事の影響にも注意

レボドパはアミノ酸と競合して吸収が阻害されるため、高たんぱく食との同時摂取は避けるよう指導が必要です。

ウェアリング・オフは「効果が切れてくる」現象、オン・オフは「効いたり効かなかったりがバラバラ」な現象。

患者さんのQOLを大きく左右する問題であり、薬剤師としては症状のパターンを丁寧に聴き取り、服薬スケジュールや剤形の調整提案を行うことが重要です。

「この時間になると動けなくなる」「さっきまで大丈夫だったのに…」という患者の声を、ただの副作用と片付けず、病態進行と薬剤反応性の変化を見極める視点が求められます。