記事

インスリンが出てこない?壊れてる?注射針が曲がる原因

公開. 更新. 投稿者: 5,587 ビュー. カテゴリ:糖尿病.この記事は約5分5秒で読めます.

目次

注射針が壊れてる?

インスリン関連のクレームで、「注射液が出てこない」というクレームを何度か受け付けたことがある。

「不良品だから取り換えて」というクレームに渋々交換し、とりあえずメーカーを呼んで調べてもらうという手順だ。

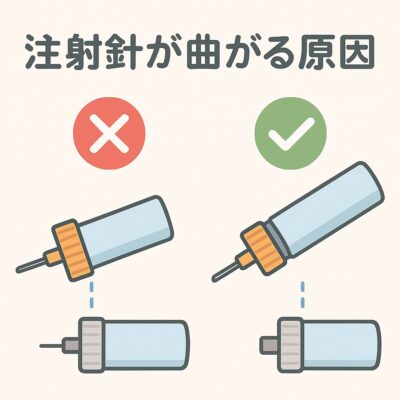

しかし、こういったクレームの原因の多くは以下の資料にあるとおり、注射針の取り付け方に問題がある。

「液が出ない、注入ボタンが押しづらい、押せない」という場合、多くは「注射針が正しく装着されていない」ことが原因です。

「使い慣れているから問題ないはず」と思っていても、特に高齢患者さんだと、手元が狂って斜めに取り付けてしまうこともある。

①注射針はゴム栓にまっすぐ奥まで刺し、正しく取り付ける

②必ず空打ちをして薬液が出ることを目で見て確認する

どうしてもまっすぐ取り付けることができない場合、 利き手で注入器を持ち、注入器の方を注射針に刺すようにすると正しく装着しやすくなります。

高齢者はどうしても手が震えやすいので、空中で取り付けようとしても難しい。

机の上に置いて取り付けるようにすると手元が狂いにくい。

クレームの際に針だけを持ってこられる患者さんもいますが、注射器本体も持ってこないと原因が究明できないので、注射器も持ってくるように伝える。

このようなインスリン製剤をうまく使えてない患者がいるのは、薬剤師の指導不足という点も否めないので、ただのクレームと受け取らずに、指導のチャンスととらえ、しっかりとインスリン注射できるように指導していくことが大切です。

よくある相談「インスリンが出ない」

糖尿病治療において、インスリン自己注射は欠かせない治療法の一つです。ペン型注入器とディスポーザブルの注射針が普及したことで、患者は自宅でも比較的容易に自己管理が可能となりました。しかし、薬局や外来で患者から寄せられる相談やクレームの中には、「急にインスリンが出なくなった」「ペンが壊れてしまったのではないか」というものが少なくありません。

実際に確認すると、ペン本体が故障している例はまれであり、多くの場合は注射針そのものに問題があるケースです。新しい針に交換した途端にスムーズにインスリンが注入できることが多く、原因は「針の曲がりや詰まり」であると考えられます。

インスリン注射針が曲がる主な原因

①針をカートリッジにまっすぐ取り付けていない

最も多い原因がこれです。ペン型注入器に針を装着する際、患者が針を斜めに当ててねじ込んでしまうと、針の根本に不均等な力がかかり、針先がわずかに曲がります。そのまま注射すると、さらに変形が進み、薬液がスムーズに流れなくなります。

薬剤師の対応ポイント

・患者に対し、針をまっすぐに取り付けることの重要性を実演して伝える。

・視力の弱い高齢者や手指の巧緻性に難がある患者では特に注意が必要。

・メーカーや製品によって装着感に差があるため、処方された製品の特性を理解しておくと説明に説得力が増す。

②注射時の刺入角度が不適切

自己注射に慣れていない患者や、急いで注射をする患者に見られるのが「斜めに力をかけて刺す」動作です。33Gや34Gといった極細針では、わずかな力の偏りでも針先がたわみ、曲がってしまいます。

指導の工夫

・皮下注射は原則として皮膚に垂直に刺すことを基本に伝える。

・皮下脂肪が薄い患者には「45度角で刺す」など、体格に応じた角度を指導する。

・「強く押し込むと痛みが増すうえに針も曲がる」と説明すると納得されやすい。

③針の再使用による劣化

「もったいないから」と針を再使用する患者は少なくありません。しかし、一度使用した針先は顕微鏡で見るとバリが立ち、先端が微妙に曲がっています。この針を再度使用すると、変形が進行し、皮膚を傷つけやすくなるだけでなく、薬液の通りも悪くなります。

④空打ち不足による詰まり

注射前に空打ちをしないと、針先にインスリン結晶や気泡が残り、薬液が流れにくくなります。患者は「インスリンが出ない=針が曲がった」と思いがちですが、実際には詰まりと変形が同時に起こっていることも多いです。

「インスリンが出ない」ときの実務的チェックリスト

薬剤師が患者対応をする際、以下の流れで確認すると効率的に原因を特定できます。

針を新品に交換

→ これで解決するケースが大半。

針の装着状態を確認

→ 斜めに付けていないか。

刺入角度を確認

→ 強く押し込みすぎていないか。

空打ちを行っているか

→ 詰まり防止の基本動作。

針を再使用していないか

→ 曲がりや詰まりの直接的原因。

それでも解決しない場合

→ ペン本体の故障を疑う。メーカー対応や交換を検討。

針の再使用がもたらすリスク

メインテーマは針の曲がりですが、付随して再使用の問題にも触れておくことは重要です。患者指導の際に説得力が増します。

痛みが増す

バリの立った針先は皮膚を引っかけ、刺入時の痛みを増強する。

感染リスク

皮膚常在菌が針に付着し、蜂窩織炎や膿瘍の原因となる。

ペンの故障

空気混入やインスリン漏れが生じ、ペン自体が使えなくなることもある。

注入量の不正確さ

詰まりによって必要量のインスリンが注入されず、血糖コントロールが悪化する。

「針を再使用すると、結局は薬代や機器交換のコストがかさみ、針代以上の損失につながる」という視点を伝えると患者の理解が得られやすいです。

患者指導での伝え方の工夫

経済的に説得する

「針を節約しても、血糖が乱れてインスリン量が増えたら逆に損ですよ」

写真や図解を用いる

顕微鏡で見た針先の画像を見せると直感的に理解できる。

失敗例を紹介する

「針が詰まってインスリンが入らず、翌日血糖が400mg/dLになった患者もいました」

ルーチン化を促す

「注射=必ず新しい針を装着」という流れを習慣づけさせる。

特殊な状況での再使用(例外的対応)

震災や供給不足など非常時には「やむを得ず同じ針を複数回使う」よう指導されることもあります。ただしその場合も、

・同日中に限る

・翌日以降には使用しない

・できる限り早く新品に交換する

といった条件が必須です。平時にはあくまで「毎回新しい針」が原則であることを強調しましょう。

薬剤師が持つべき視点

インスリンが出ないと訴える患者に対し、薬剤師はまず「針の曲がり」を疑うべきです。

そして、

・新しい針に替える

・まっすぐ装着させる

・正しい角度で刺す

・再使用を避ける

といった具体的な行動を患者に落とし込むことが重要です。

まとめ

インスリンが出ないトラブルの多くは、注射針の曲がりや詰まりに起因しています。特に「カートリッジに斜めに装着する」ことが最大の要因であり、そこに刺入角度の不適切さや針の再使用が加わるとトラブルが顕著になります。

薬剤師は「出ない=針が曲がっている可能性」を即座に連想し、患者への迅速な対応と指導に結びつけることが求められます。安全で確実なインスリン治療を支えるために、日常業務で常に意識しておきたいポイントといえるでしょう。