記事

薬剤師・介護職が関わる「医療行為」グレーゾーンの境界線

公開. 更新. 投稿者: 2,797 ビュー. カテゴリ:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約3分26秒で読めます.

目次

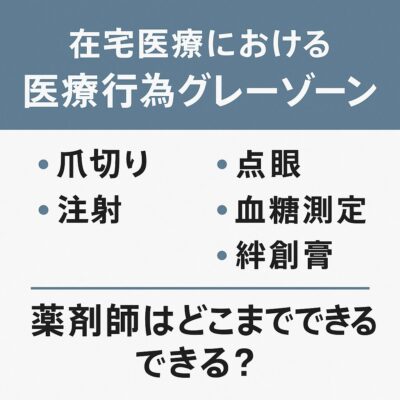

在宅でどこまでできる?薬剤師・介護職が関わる「医療行為」グレーゾーンの境界線

在宅医療や訪問介護の現場では、「この行為ってやってもいいの?」「医療行為になるのでは?」という判断に迷うケースが多々あります。特に、爪切り・注射・点眼・血糖測定・絆創膏貼付など、日常的に発生しうる行為の多くがグレーゾーンに位置づけられています。

さらに最近では、「薬を服薬カレンダーに並べてほしい」という要望も増えており、それにどう関与すべきかは、薬剤師・介護職ともに実務上の判断が問われる課題です。

医療行為とは何か?その境界と通知の意義

医師法第17条では、「医師でなければ、医業をしてはならない」と定められています。「医業」とは、医学的判断や技能を要し、人体に危害を及ぼす可能性のある行為であり、原則として医師や看護師のみが行うべきものとされています。

このような状況下で、厚労省が平成17年に発出した通知では、「日常生活上の行為として医療行為に該当しないもの」が明確化され、介護職や薬剤師が現場で支援できる範囲を整理しました。

在宅でよくあるグレーゾーン行為とその解釈

●爪切り

健康な手や足の爪を切る行為は医療行為には該当しないとされます。ただし、巻き爪・白癬・出血のリスクがある場合や、糖尿病患者では感染リスクが高く、原則として医療職が対応することが望まれます。安全性を確認し、必要に応じて看護師と連携することが大切です。

●インスリン注射

注射は明確な医療行為であり、薬剤師や介護職が代行して行うことはできません。ただし、本人が自己注射を行う場合には、器具の準備や見守り支援は可能です。在宅チームでの明確な役割分担と、本人への適切な指導体制が重要です。

●血糖測定

血糖測定においても、穿刺行為そのものは医療行為に該当します。薬剤師やヘルパーができるのは、機器の準備、本人への使用説明、見守りまでです。自己管理の支援にとどめ、必要があれば訪問看護師との連携を検討しましょう。

●点眼

本人が自ら点眼する場合は医療行為ではありません。薬剤師や介護職が関与する場合は、点眼の準備や使用方法の説明、声かけにとどめ、代行点眼は原則として行わないのが安全です。点眼を頼まれた際は、看護師の訪問調整を検討しましょう。

●絆創膏の貼付

すり傷などの軽微な外傷に絆創膏を貼る行為は、日常生活上の行為として問題ないとされています。ただし、感染創や褥瘡などの処置を伴う場合は医療行為とされるため、洗浄や消毒を行う前提があるなら看護職へ依頼する必要があります。

●服薬カレンダーのセット

薬剤師が服薬支援の一環としてカレンダーに薬を並べることは、患者の生活支援として重要な役割の一つです。ただし、薬の識別・調整を伴う作業は薬学的判断を要するため、単なる「セット作業」として受け止めず、安全性と責任の所在を明確にしたうえで実施することが大切です。

一包化されており、服薬時点ごとに明示されている薬剤であれば、日付・時間に応じて並べること自体は支援の範囲とされることがあります。訪問看護師や家族と役割分担し、過誤のない方法で支援する体制を整えることが理想です。

医療行為に該当しないと通知で明示された行為(参考)

厚生労働省の平成17年通知において、以下のような行為は医療行為に該当しないと明記されています:

・耳掃除(耳の奥まで入れない範囲)

・健常な皮膚への保湿剤・軟膏の塗布

・義歯の洗浄・装着補助

・衣服の着脱や体位変換

・歯磨き・口腔内の清拭(歯科治療を含まない)

・爪や髪の整え(病変がない場合)

これらは生活支援行為として、介護職や薬剤師が適切に支援できる範囲に含まれます。

安全に関わるための視点と連携の重要性

すべての在宅支援行為において重要なのは、「やるか・やらないか」ではなく、「どのようにすれば安全に、専門性をもって関われるか」という視点です。

薬剤師や介護職が関与する際には、次のポイントを意識しましょう:

・医療的判断を伴うかどうかを確認

・侵襲性(出血・感染など)の有無を確認

・ケアプランに位置づけられているか

・医療職(医師・看護師)との連携体制があるか

・利用者本人または家族の理解・同意があるか

責任の明確化と記録の徹底、役割分担の確認が、グレーゾーンの安全な運用につながります。

おわりに

在宅医療や介護の現場では、薬剤師や介護職が単なる支援者ではなく、専門性をもった一員として関わることが求められています。

それぞれの行為において、専門性・責任・連携の視点をもちながら、患者の生活と服薬の安心を支える立場として、柔軟かつ慎重に対応していくことが重要です。

“やらないこと”ではなく、“どうすれば安全にできるか”を考え、実践することが、これからの在宅支援者の責務といえるでしょう。