記事

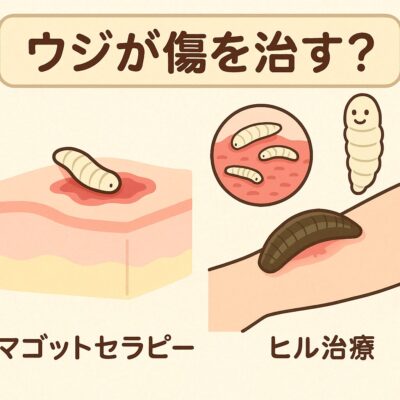

ウジが傷を治す?

公開. 更新. 投稿者: 2,142 ビュー. カテゴリ:褥瘡.この記事は約4分44秒で読めます.

目次

マゴットセラピーとは?

「ウジ虫を傷口に使う?」「ヒルで血を吸わせて治療?」

多くの人が本能的に「不気味」「不潔」と感じるかもしれませんが、これらの生き物は医学的にはきわめて有用な治療手段となることがあります。

マゴットセラピーとは?─ウジが“壊死組織”を食べてくれる

ウジ虫は「自然のデブリードマン」:

「マゴットセラピー(Maggot Therapy)」は、特定のハエの幼虫(=ウジ)を創傷部位に投与して治療する方法です。とくに壊死組織がある慢性創(糖尿病性潰瘍、褥瘡など)に対して、選択的に壊死組織だけを分解・除去(デブリードマン)してくれるという特徴があります。

使用されるのは「Sterile Lucilia sericata(緑色ボウバエ)」というハエの幼虫で、厳密な無菌培養下で育てられた医療用ウジです。野生のウジと違い、細菌や病原体を持たないことが前提です。

歴史的背景:ナポレオン戦争時代の発見

マゴットセラピーは、近代外科の歴史において繰り返し「偶然の発見」として記録されています。

ナポレオン戦争時代:戦場でウジに覆われた兵士の傷が、予想外に早く治癒していたという報告。

第一次世界大戦:アメリカの軍医ウィリアム・ベイリー博士が「ウジによって傷の感染が抑えられる」ことを報告。

しかし抗生物質の登場により、20世紀半ばには一度廃れました。それが1990年代に慢性潰瘍や耐性菌治療の一環として再評価され、2004年にはアメリカFDA(食品医薬品局)が正式に「医療機器」としてマゴットの使用を承認しました。

マゴットの作用機序:なぜウジで治るのか?

マゴットセラピーには以下の4つの作用があります。

① 選択的壊死組織除去(selective debridement)

壊死した皮膚や組織だけを溶解し、生きた組織を傷つけずに除去する能力があります。これはマゴットの口から出される消化酵素によって実現されます。

② 抗菌作用

ウジの分泌液には抗菌ペプチドやリゾチームが含まれており、細菌の増殖を抑制する効果があることが確認されています。

③ 創傷治癒促進

マゴットが傷に刺激を与えることで、線維芽細胞の増殖や肉芽形成が促進されるとされます。

④ 生体清掃(バイオクレンジング)

壊死組織だけでなく、異物や感染性物質の除去にも寄与します。

実際の使用例と注意点

使用方法:

・ウジはガーゼや特殊なメッシュに包まれ、創部に貼り付ける

・通常24~72時間で交換

・1回の治療に数十匹が使われる(大きさは2mm程度)

対象となる疾患:

・糖尿病性足潰瘍

・褥瘡(じょくそう)

・手術後の創傷感染

・壊死性筋膜炎の残存壊死除去 など

禁忌・副作用:

・出血傾向のある患者(マゴットの分泌液で血管が刺激される可能性あり)

・生きた組織を誤って侵食することは少ないが、まれに疼痛や不快感を伴うこともある

ヒル治療とは?─出血が“命を救う”場合

医療用ヒルの再評価:

ヒル治療は、医学的には「ヒル療法(hirudotherapy)」と呼ばれます。こちらも古代エジプト・ギリシャ時代から行われてきた療法で、かつては「瀉血(しゃけつ)」目的に多用されていました。

現代医療においては、特に血流改善や血栓の予防目的で活用されます。

用いられるヒル:Hirudo medicinalis

・医療用ヒル(メディカルリーチ)は、唾液中に含まれる「ヒルジン」という抗凝固物質を放出し、血液を固まりにくくする作用を持ちます。

適応例:

・再建手術後の静脈うっ血(皮弁や指の再接着後)

・血栓の再形成予防

・血流改善による痛みやうっ血の軽減

現在の位置づけ:

・ヒル治療は主に形成外科や再建外科で行われることが多く、アメリカやドイツ、ロシアなどで使用例が報告されています。

・1990年代にはアメリカFDAも医療用ヒルを承認しています。

それでも抵抗感の強い治療?

マゴットやヒルといった「生きた生物を使う治療」は、科学的根拠があるとはいえ、文化的・感情的に抵抗感を持たれることが多いのも事実です。

患者・家族の理解が前提

・外見的なグロテスクさ

・精神的な抵抗

・説明・同意の難しさ

医療者としては「エビデンスに基づく治療」として客観的に捉える必要がありますが、患者側の感情面にも十分に配慮した対応が求められます。

日本における現状と展望

日本でも一部の医療機関(大学病院など)で臨床的にマゴットセラピーが実施されています。保険適用外であることが多いものの、抗菌薬耐性菌への対応や褥瘡の重症化予防の面で関心が高まっています。

また、医療従事者向けの研修や専門ガイドライン(日本褥瘡学会など)においても言及されるようになりつつあります。

まとめ:生命を救う“虫たち”の力

ウジ虫やヒルといった存在は、本来なら忌避されがちなものですが、彼らの持つ生理作用が、時に抗生物質や手術を超える力を発揮することがあります。

医学が進んだ現代においても、自然の力に学び、応用する「バイオセラピー(生物治療)」は一つの有効な選択肢として注目されています。

「虫が傷を治すなんて信じられない」と思うかもしれません。でもそれが、科学なのです。