記事

浅い褥瘡と深い褥瘡の治療法の違い

公開. 更新. 投稿者: 6,136 ビュー. カテゴリ:褥瘡.この記事は約4分31秒で読めます.

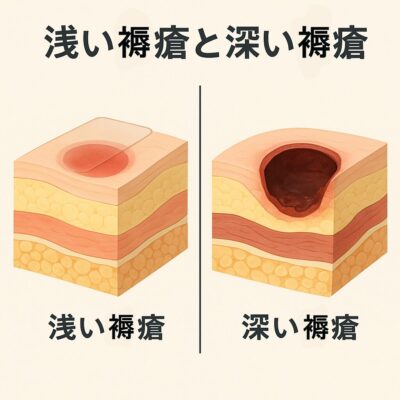

浅い褥瘡と深い褥瘡

褥瘡(じょくそう)、いわゆる「床ずれ」は、寝たきりや活動性の低下した患者に頻繁にみられる皮膚潰瘍です。高齢化社会の進展とともに、在宅介護や長期入院の現場では避けて通れない課題となっています。

一見するとただの皮膚の赤みやかぶれのように見える褥瘡ですが、進行すれば筋肉や骨にまで達し、感染症や敗血症を引き起こす危険性もあります。さらに、褥瘡があることで転院や施設入所が難しくなるケースも少なくありません。

褥瘡の基本知識から見分け方、そして「浅い褥瘡」と「深い褥瘡」で大きく異なる治療法について勉強します。褥瘡の正しい理解は、患者本人だけでなく介護者や医療者にとっても不可欠です。

褥瘡とは何か

褥瘡は「局所の持続的圧迫やずれによる血流障害」によって皮膚や皮下組織が壊死し、潰瘍を形成する病態です。好発部位は仙骨部(約50%)、踵部、尾骨部、大転子部といった骨の突出部です。

高齢者では皮膚の水分量・タンパク質・脂質が低下し、弾力が乏しくなっているため圧迫に弱く、褥瘡ができやすいといわれます。また、栄養不足や糖尿病などの基礎疾患もリスクを高めます。

褥瘡の見分け方

初期の兆候として最も多いのは「赤み(発赤)」です。

ただし、褥瘡かどうかを見極めるためには 「30分ルール」 が役立ちます。

・圧迫を解除して30分以内に赤みが消える → 反応性充血(まだ褥瘡ではない)

・赤みが残る → 褥瘡の可能性が高い

この見分けは、在宅介護の現場でも簡単に活用できるチェック法です。

褥瘡の原因

褥瘡の原因は一つではなく、複数の要因が重なって発症します。

局所的要因

・ベッドや車椅子による圧迫

・摩擦・ずれ

・尿失禁・便失禁・発汗による皮膚湿潤

全身的要因

・栄養不足(特に低アルブミン血症)

・痩せや筋肉量の低下による骨突出

・糖尿病・血管障害などの基礎疾患

・加齢による皮膚脆弱化

社会的要因

・介護者不足

・福祉制度の情報不足による支援遅れ

浅い褥瘡と深い褥瘡 ― 治療法の違い

褥瘡は大きく「浅い褥瘡」と「深い褥瘡」に分けられ、それぞれ治療法が大きく異なります。

浅い褥瘡

特徴

・発赤、腫脹、水疱、びらんなどがみられる

・真皮浅層までの障害にとどまる

・適切な対応で短期間で治癒可能

治療の基本

●保護と湿潤環境の維持

・白色ワセリン+フィルムドレッシング材

・水疱が緊満している場合は穿刺し、水を抜いてガーゼ保護

●軟膏療法

・発赤やびらん → ヒルドイドソフト軟膏

・滲出液が多い → ユーパスタコーワ軟膏

・湿潤環境を維持するためオルセノン+リフラップの配合使用も

治療目標

・進行を防ぎ、早期に治癒へ導くこと

深い褥瘡

特徴

・皮下脂肪・筋肉層にまで達する

・治癒までに数か月〜1年以上かかる場合も

・病期によって治療法が変化する

病期別治療

●黒色期(壊死組織期)

・硬い壊死組織 → 外科的デブリードマン

・軟らかい壊死組織 → 化学的デブリードマン(ゲーベンクリーム、ブロメライン軟膏、カデックス軟膏)

・感染があれば切開排膿と洗浄

●黄色期(不良肉芽期)

・滲出液コントロールが重要

・水分量が多い場合 → ブロメライン軟膏

・少ない場合 → ゲーベンクリーム

・ポケット形成時は軟膏充填と創の安定化が必須

●赤色期(肉芽形成期)

・良性肉芽を育てるためオルセノン軟膏やフィブラストスプレーを使用

・滲出液が多ければマクロゴール基剤をブレンドして水分量を調整

●白色期(上皮化期)

・上皮化促進を目的にアクトシン軟膏やリフラップ軟膏を選択

・創周囲皮膚との段差が解消されると自然治癒が進む

治療目標

・壊死組織を除去し、感染を制御しながら肉芽形成・上皮化を促進する

ドレッシング材と外用剤の使い分け

・滲出液が多い創 → 吸収力のある材を使用

・滲出液が少ない創 → ポリウレタンフィルムで湿潤維持

・ガーゼは創面固着に注意。非固着性ガーゼや十分な外用剤使用で対策する

予防の重要性

・褥瘡は「治す」よりも「予防」が圧倒的に重要です。

予防のポイント

・2時間ごとの体位変換

・体圧分散マットレス・クッションの使用

・栄養改善(タンパク質、亜鉛、ビタミンC)

・皮膚の清潔・保湿

・毎日の皮膚チェック

褥瘡は発症してしまうと治癒まで長い道のりを要するため、予防的介入が最も有効な戦略となります。

まとめ

褥瘡は「浅いか深いか」で治療方針が大きく異なります。浅い段階であれば保護と湿潤環境の維持で比較的早期に治癒しますが、深くなると壊死組織の除去や感染制御が不可欠となり、治療は長期化します。

褥瘡は単なる皮膚トラブルではなく、患者の生活の質(QOL)や生命予後に直結する疾患です。医療従事者だけでなく、在宅介護に携わるご家族にとっても「早期発見・早期対応」の知識が欠かせません。

「たかが床ずれ、されど床ずれ」――褥瘡を正しく理解し、治療と予防に活かしていきましょう。