記事

坐薬の使用間隔は何時間?

公開. 更新. 投稿者: 8,939 ビュー. カテゴリ:めまい/難聴/嘔吐.この記事は約5分11秒で読めます.

目次

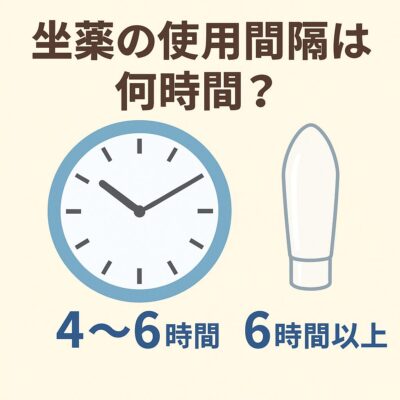

坐薬の使用間隔は何時間?

発熱や痛みがつらいとき、小さなお子さんや高齢の方でも使いやすい「坐薬(座薬)」は、家庭でもよく使われる薬の一つです。

ただし、飲み薬とは違って「どのくらいの間隔で使えばいいのか」「次はいつ使っていいのか」がわかりにくいという声も多く聞かれます。

実際、坐薬には種類によって作用時間が異なり、使う間隔を間違えると「効きすぎ」や「副作用」の原因になることがあります。

坐薬とは?~飲み薬との違い~

坐薬(ざやく・座薬)は、肛門から挿入して使う薬です。直腸から吸収され、血液を通じて全身に作用します。

坐薬のメリット

・飲み込むのが難しい人でも使える(乳幼児・嘔吐時など)

・消化管を通らずに吸収されるため、速く効果が出る

・胃に直接刺激を与えにくく、胃障害が少ない

坐薬のデメリット

・挿入に抵抗感がある

・便と一緒に出てしまうことがある

・吸収量に個人差がある

こうした特徴から、「同じ薬でも飲み薬と坐薬では効き方や持続時間が違う」ため、使用間隔にも違いが出てきます。

坐薬の使用間隔は何時間あける?~基本の考え方~

坐薬の使用間隔は、薬の成分と作用時間によって決まります。

体内で薬が分解・排泄される時間を考慮し、次の投与までに十分な間隔を空ける必要があります。

一般的には以下の通りです。

・解熱鎮痛坐薬(アセトアミノフェン): 4〜6時間以上

・解熱鎮痛坐薬(NSAIDs系:ボルタレンなど): 6時間以上

・抗てんかん坐薬(ダイアップなど): 24時間以上

・浣腸薬(グリセリン): 1日1回まで

・ホルモン坐薬・抗がん剤坐薬: 医師指定(間隔一定)

代表的な坐薬と使用間隔

アセトアミノフェン坐薬(アンヒバ®, カロナール®など)

発熱や痛みを和らげる代表的な坐薬。

乳幼児から大人まで使える。

肝臓で代謝されるため、投与量と間隔の管理が大切。

アンヒバの添付文書上の記載

「投与間隔は4~6時間以上とし、1日総量として60mg/kgを限度とする。」

使用間隔

・4〜6時間以上あけるのが基本。

・1日の最大投与回数は2〜3回が限度です。

熱がなかなか下がらない場合でも、間隔を詰めて使うのは危険。体内に薬が残っている状態で次を入れると、肝障害のリスクが高まります。

NSAIDs系坐薬(ボルタレン®など)

炎症や痛みに対して強い効果を持つ。

解熱目的でも使われることがあるが、胃や腎臓への負担が強め。

体内での作用時間が長く、重ねて使うと副作用が出やすい。

ボルタレンサポの添付文書上には使用間隔の記載は無い。

使用回数は1日1~2回となっている。

使用間隔

・6時間以上、できれば8時間以上あけるのが望ましい。

注意点

・発熱時にアセトアミノフェン坐薬と併用することがあるが、同時使用は避け、交互に時間をずらして使う。

・NSAIDsを含む飲み薬と重複しないよう注意。

抗てんかん薬坐薬(ジアゼパム:ダイアップ®)

痙攣・てんかん発作時に頓用で使う薬。

中枢神経に作用し、過量で呼吸抑制を起こすおそれがある。

ダイアップ坐剤の添付文書上には、使用間隔に関する記載は無い。

使用回数は1日1~2回となっている。

使用間隔

・24時間以上。

・1日に2回以上の使用は、医師の指示がある場合のみです。

注意点

・連続使用で眠気・呼吸抑制・血圧低下が起こることがあるため、必ず医療機関の指導に従う。

・効果が切れたように見えても、体内に残留している場合がある。

浣腸(グリセリン浣腸など)

便秘時に用いる刺激性の薬剤。

肛門に挿入し、数分で排便を促す。

グリセリン浣腸の添付文書には使用間隔についての記載は無い。

「1日1~3回直腸内に注入する。」と書かれている製品もある。

使用間隔

・1日1回まで。

・それ以上使うと腸が慣れてしまい、自然な排便が難しくなります。

注意点

・2回以上使っても便が出ない場合は、便秘の原因を医師に相談。

・翌日以降の連続使用も避ける。

吐き気止め坐薬(ドンペリドン:ナウゼリン®)

胃の動きを促し、吐き気・嘔吐を抑える薬。

嘔吐で飲み薬が使えない時に有効。

小児でも使われるが、心臓への副作用(QT延長など)が報告されているため、用量・回数を守る必要がある。

ナウゼリン坐剤の添付文書には、使用間隔の記載は無い。

使用回数は、成人1日2回、小児1日2~3回となっている。

使用間隔

・6〜8時間以上あけるのが基本。

・1日最大3回まで。

・ただし、症状が軽快したら漫然と続けないことが大切です。

注意点

・食後や寝る前など、症状が出やすいタイミングに合わせて使用する。

・強い嘔吐が続く場合は、脱水や胃腸疾患の可能性もあるため受診を。

痔疾用坐薬(ボラザG®, プロクトセディル®など)

炎症や痛み、腫れ、かゆみを抑える局所用坐薬。

痔核や肛門裂傷などに使用。

ステロイドや局所麻酔薬が配合されていることが多い。

添付文書上、使用間隔に関する記載は無い。

使用回数は、ボラザG1日2回朝夕、プロクトセディル1日1~3回。

使用間隔

・1日1〜2回が目安。

・朝晩や排便後に使用することが多い。

注意点

・全身作用よりも局所作用が中心なので、解熱鎮痛坐薬のような厳密な時間管理は不要。

・長期連用によりステロイド皮膚萎縮や感染リスクが生じるため、2週間以上続ける場合は医師相談。

・坐薬挿入後はしばらく横になり、薬剤が十分に溶けるようにする。

坐薬の使い方と再投与の判断ポイント

効果が切れたからといってすぐ再投与しない

坐薬は吸収に時間がかかる場合があります。

「効かない」と思っても、30分〜1時間後に効果が出ることが多いです。

出てしまったように見えても再投与しない

溶けかけて出てきた場合でも、薬の有効成分はすでに吸収されていることがあります。

見た目だけで判断せず、最低でも4〜6時間は間隔を空けること。

挿入後はしばらく横になっておく

坐薬が溶けて吸収されるまでに10〜20分ほどかかります。

排便を我慢し、安静にすることで薬が無駄なく吸収されます。

乳幼児・高齢者の坐薬使用での注意点

乳幼児

・体重によって適切な用量が決まる。

・体温が高くても、次の投与まで4〜6時間はあける。

・37〜38℃台では使用せず、38.5℃以上で不機嫌や不眠があるときのみが目安。

高齢者

・腎機能・肝機能が低下しており、薬が体に残りやすい。

・間隔は余裕を持って6時間以上あけるのが安全。

・ボルタレンなどのNSAIDs系は腎障害リスクが高いため慎重投与。

坐薬の再投与タイミングを間違えると…

間隔を詰めて使用すると、以下のような副作用リスクがあります。

間隔を詰めた場合のリスク

・アセトアミノフェン:肝障害 吐き気、倦怠感、黄疸など

・ジクロフェナク:胃障害、腎障害 吐き気、胃痛、むくみ、尿量減少

・ジアゼパム:呼吸抑制 意識低下、無呼吸

・グリセリン:腸粘膜障害 腹痛、出血

おわりに

坐薬は「口から飲めないときの頼れる薬」ですが、効果が早い分、副作用も出やすいという特徴があります。

「効かないからもう一つ入れる」という自己判断は、薬の種類によっては危険です。

使う間隔に迷ったときは、薬剤師や医師に相談してください。

薬の成分・用量・年齢・体重を考慮して、安全な使い方を具体的にアドバイスしてもらえます。