記事

先発品の用法を変えると負担金が上がる?(選定療養)

公開. 更新. 投稿者: 4,709 ビュー. カテゴリ:調剤報酬/レセプト.この記事は約2分52秒で読めます.

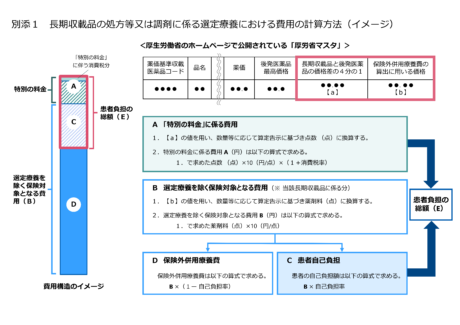

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法

先発希望の患者さんに選定療養に関する説明に難儀しておきながら特管3のロを取り忘れるイージーミスを繰り返す私です。

先発品選択時の負担金に関する計算方法は全く分からずレセコン任せにしていたのですが、先日、「用法が変わっただけなのに負担金が上がった」というイリュージョンを経験した為、詳しく見直しました。

詳しくは「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」を参照。

イメージは以下の通り。

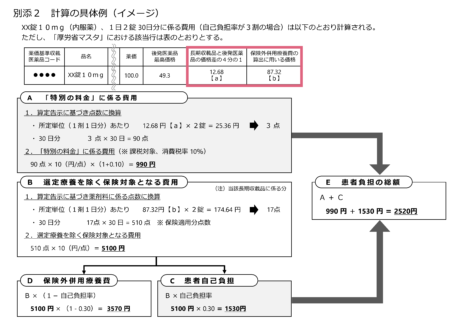

具体例を挙げた説明は以下の通り。

説明をみても複雑。

先発品と後発品最高価格の差額の1/4を負担してもらうのかなー、とか思ってたらそんな単純なものではない。保険部分の薬剤料の計算と自己負担部分の薬剤料の計算でもそれぞれ価格が設定されている。

一番のトラップは、薬価を点に直してそれに日数を掛けるという薬剤料の計算のざっくり感の部分だ。

薬剤料の計算で、「薬価合計が15円以下の場合は1点」となっているが、「長期収載品と後発医薬

品の価格差の4分の1」という価格になると、厚労省のリストを見るとわかるが、1日の薬剤料としては1点になることが多い。

また、薬剤料は1剤ごとになるため、服用時点が同一で1日の服用回数が同じ薬剤がまとめられます。

つまり、同じ用法ならまとめられて「1点」だったのに、用法が違うだけで別の薬剤料計算となり「2点」となってしまう。

1ヵ月30日で300円が600円、90日だと900円が1800円になるという負担増。同じ薬でも用法が違うだけで負担金が上がってしまうという矛盾。

また、外用薬については日数でかけることがないので、自己負担額は内服薬に比べ安くなる。

ネット上の選定療養の計算ツールには、「計算式は単剤投与時の想定です。複数剤併用の場合は誤差が生じる可能性があります。」といった注意書きもあり、「保険外併用療養費の算出に用いる価格」を用いた保険部分の価格差が考慮されていない場合もあり、実際の負担金とは異なることもあるので、注意する必要がある。

先発品でも選定療養の対象外?

「先発品だから選定療養だな」と意気込んで説明しようと領収書をみると、選定療養が入ってないことがある。「事務の入力忘れかな?」と思いきやそうではない。

後発品の発売後5年未満かつ置換率50%未満の先発医薬品は選定療養の対象外となるため、後発品の発売からそれほど経っていない薬で誤解しやすい。

また、自賠責や公害医療についても、選定療養の対象外である。