記事

認知症治療薬の一覧

公開. 更新. 投稿者: 8,162 ビュー. カテゴリ:認知症. タグ:薬効分類一覧. この記事は約3分57秒で読めます.

認知症治療薬の一覧

| 分類 | 商品名 | 一般名 | 作用機序 | 特徴 | 代謝・排泄 |

|---|---|---|---|---|---|

| コリンエステラーゼ阻害薬 | アリセプト | ドネペジル塩酸塩 | AChE阻害 | ・嚥下機能が低下している患者には、口腔内崩壊錠やゼリー剤を考慮する。 ・高度ADに使える唯一のChE阻害薬 | 肝臓 |

| レミニール | ガランタミン臭化水素酸塩 | AChE阻害 ニコチン性ACh受容体(N受容体/nACh受容体)の増強 | ・nACh受容体を活性化し、シグナルの伝達を強める作用が期待される ・副作用では悪心が多く、下痢が少ない | 肝臓 | |

| イクセロン/リバスタッチ | リバスチグミン | AChE阻害 ブチリルコリンエステラーゼ(BuChE)阻害 | ・AChを分解するBuChEの阻害作用をもつ ・経口薬と比べ、急激な血中濃度の上昇がないため、皮膚症状以外の副作用が少ない ・食事時間の配慮が必要なく、介護者が貼りやすい時間に貼付できる | 腎臓 | |

| NMDA受容体アンタゴニスト | メマリー | メマンチン塩酸塩 | 海馬に多く存在し、記憶の形成に関わっているNMDA受容体の過剰な活性化を阻害し、記憶の刺激が正常に伝達するように助ける | ・周辺症状のうち焦燥感や興奮の発現を抑えて、家族や介護者の負担を減らす効果をもつ ・ChE阻害薬と作用機序が異なるため併用可能であり、併用することで認知機能の低下をさらに抑える効果が期待される | 腎臓 |

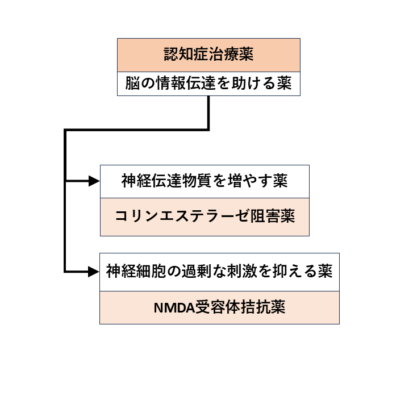

認知症治療薬の薬効分類説明フローチャート

認知症治療薬の分類

認知症治療薬には、アリセプトなどのコリンエステラーゼ阻害薬と、メマリーがある。

認知症には主に、三大認知症といわれるアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症がある。

認知症治療薬の適応症は主にアルツハイマー型認知症であり、アリセプトのみレビー小体型認知症にも適応がある。

アリセプト:アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制

レミニール:軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

イクセロン/リバスタッチ:軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

メマリー:中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

いずれも進行抑制である。

レビー小体は認知症の原因のみならず、パーキンソン病の原因としても知られる。

どちらもレビー小体病という一連の病態としてとらえられることもある。

レビー小体のみられる範囲が脳幹か脳全体かによって鑑別されるが、 CTやMRIなどで見ることができず、死後に脳の細胞を顕微鏡で観察して確認するしかない。

作用機序で大別すると、コリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬に分かれる。

コリンエステラーゼ阻害薬は、脳内のアセチルコリンを増やす薬、NMDA受容体拮抗薬は脳内のグルタミン酸の働きを抑える薬、と説明しても患者さんにはわかりにくいだろう。

認知症が起こる機序については、いずれも仮説にすぎない。

進行を遅らせるという効果についても、実感できるほどではなく、「本当に効くのか?」と疑念を抱く患者家族も多い。

だからこそ、少しでも納得させられるような説明を心がけたい。

コリン仮説

コリン仮説とは、脳内の記憶・学習に関わる物質(アセチルコリン)の減少が認知症の原因とする説である。

そのため、アセチルコリンの量が増えるような薬を投与すれば改善するというわけだ。

アセチルコリンを分解する酵素(コリンエステラーゼ)を阻害する薬が認知症に効くという理由を示す仮説である。

コリンエステラーゼ阻害薬の3種類にもそれぞれ違いがあり、ドネペジルは選択的アセチルコリンエステラーゼ阻害薬、リバスチグミンはアセチルコリンエステラーゼ阻害作用に加えてブチリルコリンエステラーゼ阻害作用も併せ持つ、ガランタミンはアセチルコリンエステラーゼ阻害作用に加えてニコチン性アセチルコリン受容体刺激作用を持つ。

グルタミン酸仮説

グルタミン酸仮説とは、グルタミン酸の過剰放出によって、NMDA受容体が過剰に活性化され、神経細胞機能が破綻するという説である。

NMDA受容体に蓋をして過剰な活性化を防ぐ、NMDA受容体拮抗薬が認知症に効くという理由を示す仮説である。

アミロイド仮説

認知症の原因として最も有力な仮説が、アミロイド仮説である。

アミロイドβ(Aβ)が脳の神経細胞外に蓄積し、老人斑を形成し、タウ蛋白のリン酸化が起こり凝集し、神経原線維変化という線維のねじれを起こし、神経細胞死が起こり、脳が委縮するという説である。

このアミロイドβを除去する薬が、今話題のレカマネブである。

中核症状と周辺症状

認知症の症状には脳の神経細胞が壊れることによって、直接起こる「中核症状」と、「BPSD(Behavioral and psychological symptoms of dementia:行動・心理症状)」と呼ばれる、中核症状から引き起こされる間接的な行動や心理症状があります。BPSDは以前は周辺症状と呼ばれていました。

BPSD(行動・心理症状)には、暴言や暴力、幻覚、物盗られ妄想、せん妄、徘徊などがありますが、その人の置かれている環境や、人間関係、性格などが絡み合って起きるため症状は人それぞれです。対症療法として、抑うつ等にベンゾジアゼピン系薬や暴言暴力など攻撃性には抗精神病薬、また漢方の抑肝散なども使われます。