記事

なぜペンタゾシン錠には「注射しないこと」と書かれているのか?― ナロキソン添加の理由

公開. 更新. 投稿者: 3,505 ビュー. カテゴリ:癌性疼痛/麻薬/薬物依存.この記事は約3分54秒で読めます.

目次

なぜペンタゾシン錠には「注射しないこと」と書かれているのか?― ナロキソン添加の理由と他の乱用防止製剤

医薬品の添付文書を注意深く読むと、意外な警告が記載されていることがあります。

その一つが「注射してはいけない錠剤」です。通常、錠剤は経口投与するものであり、注射して使用することは想定されていません。しかし、乱用・依存の問題からあえて「注射禁止」と明記されている医薬品が存在します。

代表的なのが、ペンタゾシン錠(ソセゴン錠/ペルタゾン錠)です。なぜ錠剤に「注射しないこと」と警告があるのか、その背景と乱用防止の工夫について勉強します。

ペンタゾシンとは?(ソセゴン)

・成分:塩酸ペンタゾシン

・分類:弱オピオイド系鎮痛薬

・作用:オピオイド受容体に結合し鎮痛・鎮静効果を示す

・特徴:モルヒネと比べ依存性は少ないとされ、麻薬指定から外れている

術後疼痛やがん性疼痛、外傷などで短期的に使用されることが多い薬剤です。

しかし、ペンタゾシン錠の添付文書には大きく次のような警告が記載されています。

「本剤を注射しないこと」

[本剤にはナロキソンが添加されているため、水に溶解して注射投与しても効果なく、麻薬依存患者では禁断症状を誘発し、また肺塞栓、血管閉塞、潰瘍、膿瘍を引き起こすなど、重度で致死的な事態を生じることがある。]

なぜ「注射しないこと」という警告が必要になったのでしょうか?

錠剤を注射?その背景

本来、錠剤を注射に用いることは想定されません。しかし、麻薬やオピオイドを乱用する患者の中には、効果を強めようと錠剤を粉砕して水に溶かし、注射や吸入に使用するケースがあります。

・1969年に米国でペンタゾシン錠が発売された

・依存患者が錠剤を水に溶かして注射する事例が発生

・経口投与より強い効果が得られるため乱用が拡大

この問題に対処するため、1983年にナロキソンを配合した「乱用防止設計の錠剤」が開発され、日本でも導入されました。

ナロキソンを添加する理由

ナロキソンは、オピオイド受容体拮抗薬であり、モルヒネやペンタゾシンの作用を阻害します。

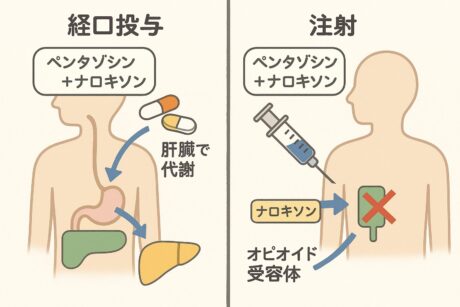

・経口投与時:肝臓の初回通過効果でナロキソンはほぼ代謝され消失

→ ペンタゾシンのみが残り、通常の鎮痛効果が得られる

・注射投与時:ナロキソンがそのまま作用し、オピオイド受容体を遮断

→ ペンタゾシンの効果が発揮されず、依存患者では禁断症状が誘発される

つまり、内服時は普通に効くが、注射すると効かない(むしろ有害)という仕組みになっています。

注射による危険性

ペンタゾシン錠を水に溶かして注射すると、次のようなリスクがあります。

・不溶性成分(結晶セルロースやデンプン)が血管に詰まる → 肺塞栓、血管閉塞

・局所障害 → 潰瘍、膿瘍形成

・オピオイド拮抗作用 → 禁断症状の誘発

これらは致死的になり得るため、添付文書に警告が明記されています。

ソセゴン注射液とソセゴン錠の違い

・ソセゴン注射液:ペンタゾシン単独製剤。静注・筋注で使用可能。

・ソセゴン錠:ペンタゾシン+ナロキソン配合。経口投与のみ。

注射液と錠剤で設計が大きく異なる点に注意が必要です。

他の乱用防止製剤の例

近年ではペンタゾシン錠以外にも、乱用防止を目的とした製剤設計が行われています。

タペンタドール(タペンタ®)

・中等度〜高度のがん性疼痛に使用

・錠剤は非常に堅牢で、ミキサーでも粉砕困難

・水に溶かすとゲル化し、注射器で吸引できない設計

→ 粉砕吸入や注射乱用を防止

オキシコドンTR錠

・徐放製剤で破砕困難

・乱用防止の工夫が施されており、鼻吸や注射を困難にしている

まとめ

・ペンタゾシン錠には「注射しないこと」と明記されている

・理由は、過去に乱用(溶解注射)が多発したため

・ナロキソンを添加することで、注射しても効果が得られないように設計されている

・注射すると、禁断症状や肺塞栓など重篤なリスクがある

・他にも乱用防止製剤(タペンタドール、オキシコドンTRなど)が存在