記事

ゲルとゾルの違いは?身近なコロイドの世界

公開. 更新. 投稿者: 39,429 ビュー. カテゴリ:皮膚外用薬/皮膚病.この記事は約4分54秒で読めます.

目次

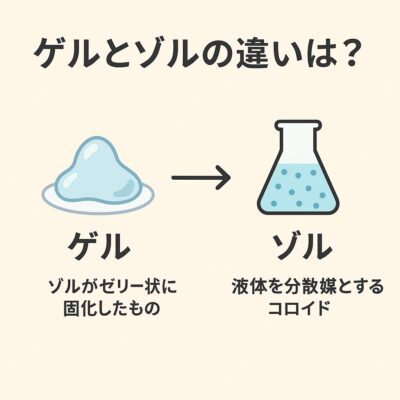

ゲルとゾルの違いは?

薬学や化学を学んだ人なら一度は耳にしたことのある「ゲル」と「ゾル」。

どちらもコロイドに分類される物質形態ですが、日常生活の中でも食品や医薬品に広く使われているため、意外と身近な存在です。

例えば、こんにゃくやゼリーといった食品も「ゲル」に分類されますし、牛乳やヨーグルトは「ゾル」の一例です。薬剤の世界でも「○○ゾル」「○○ゲル」という名称を持つ外用薬が存在し、調剤の現場では日常的に扱われています。

ゲルとは何か?

定義

「ゲル」とは、一般に「ゾルがゼリー状に固化したもの」と定義されます。

コロイド粒子(分散質)が互いに強く結びつき、網目状の三次元構造を形成することで液体全体が固まった状態を指します。

身近なゲルの例

ゲルは私たちの生活のあらゆる場面に存在しています。

・食品:こんにゃく、ゼリー、豆腐、卵白の加熱凝固、煮こごり

・医薬品:ヒアルロン酸ゲル、創傷被覆材ゲル、外用薬の○○ゲル

・化粧品:保湿ジェル、ヘアジェル

これらはいずれも、ゾル(液状の高分子水溶液など)を加熱・冷却・化学的処理することによって作られます。

ゲルの語源と歴史

「ゲル(gel)」の語源はゼラチン(gelatin)に由来します。

ゼラチン → gelate(凍らせる) → gelo(膠質物のある) → glue(膠)といった変遷を経て、コロイド化学の父と呼ばれるトマス・グラハムが1886年にコロイド溶液が固化した状態を「ゲル」と名付けました。

このようにゲルは、単なる物質形態の名前ではなく、コロイド化学の発展と共に定着した科学用語なのです。

ゾルとは何か?

定義

「ゾル」とは、液体を分散媒とするコロイド溶液のこと。

つまり、分散媒(水や油など)の中に微細なコロイド粒子(分散質)が浮遊している状態を指します。

身近なゾルの例

ゾルも実は非常に身近です。

・食品:牛乳、ヨーグルト、オレンジジュース(果肉入り)、マヨネーズ

・日用品:インク、墨汁、ペンキ、泥水

・医薬品:イドメシンコーワゾル、リンデロン-DPゾル

ゾルは液体であるにも関わらず、コロイド粒子の存在によって独特の性質を持つため、食品や薬剤に幅広く応用されています。

ゲルとゾルの違いを整理

・ゾル:液状のコロイド溶液(分散媒中に粒子が分散している状態)

・ゲル:ゾルが固まってゼリー状になったもの(網目状構造を持ち、弾性あり)

要するに、ゾルが前段階、ゲルが完成形と理解すると分かりやすいでしょう。

例えば、ゼラチンを溶かした液体はゾルですが、冷やすと固まってゲルになります。

つまり両者は連続した関係にあり、調理や製剤の過程で状態が変化するのです。

医薬品におけるゾルとゲル

ゾル製剤の具体例

・イドメシンコーワゾル(インドメタシン外用液)

・リンデロン-DPゾル(ベタメタゾン含有外用液)

ゾル製剤は液体状であり、皮膚や関節部への浸透性に優れるため、整形外科領域や皮膚科で処方されます。

ただし、薬局の実務では規格(容量)の違いが悩みどころです。

例えばイドメシンコーワゾルは45g、90g規格が存在します。

クリームや軟膏であれば容器から小分けできますが、ゾルやローションは基本的に小分け調剤ができないため、処方箋通りの規格で調剤する必要があります。

ゲル製剤の具体例

・ヒルドイドゲル(保湿剤)

・イドメシンコーワゲル(インドメタシン外用液)

ゲル製剤は皮膚や粘膜に密着しやすく、適度な弾力を持っているため、保湿や薬効の持続性が期待できます。

食品におけるゲルとゾル

・ゾルの例:牛乳、コーヒー、オレンジジュース

・ゲルの例:ゼリー、豆腐、こんにゃく、煮こごり

調理においては、ゾルがゲルに変化する場面が多くあります。

・豆腐:大豆乳(ゾル)ににがりを加えて凝固(ゲル)

・ゼリー:ゼラチン溶液(ゾル)を冷却して固める(ゲル)

・卵白:生卵はゾル、加熱して固まった白身はゲル

食品科学においても「ゾルとゲルの違い」を理解することで調理原理がよく分かります。

コロイド化学としての視点

ゾルとゲルはどちらも「コロイド」に含まれる形態ですが、相互作用の強さによって状態が異なります。

・ゾル:分散粒子が比較的自由に動ける

・ゲル:粒子同士が強く結合し、網目構造を作って固定化

コロイドは医薬品や食品、化粧品などの分野で極めて重要な基盤知識であり、薬剤師としては製剤設計や調剤実務の理解に直結します。

実務上の注意点(薬剤師視点)

・ゾル製剤は小分け調剤ができないため、処方規格に注意

・ゲル製剤は水分保持力が高いため、患者への保湿指導に活用可能

・保存条件にも注意(ゾルは分離、ゲルは乾燥で硬化の恐れ)

特に高齢者施設では「ゾルは液体だから使いやすい」「ゲルは塗りやすい」など、使用感の違いも指導ポイントになります。

まとめ

・ゾルは液体中にコロイド粒子が分散した状態。例:牛乳、インク、ゾル製剤。

・ゲルはゾルが固化し網目構造を形成した状態。例:ゼリー、豆腐、ゲル製剤。

・ゾルからゲルへの変化は食品や医薬品で広く利用されている。

・調剤実務ではゾル製剤の規格、ゲル製剤の保湿特性に注意が必要。

「ゲルとゾルの違い」は化学的な定義だけでなく、食品学・製剤学・薬局実務に直結する知識です。

薬剤師としては患者への説明や調剤判断に役立ちますし、一般の方にとっても料理や健康に関わる豆知識として理解しておくと面白いでしょう。